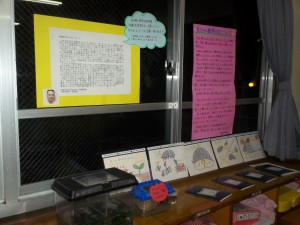

ある園の作品展。

年間の保育の中で、あそびの中から生まれてきた子どもたちのたくさんの作品。

絵画だったり、粘土製作だったり、絵本作りだったり・・・ 一人ひとりの子どもの想いが保育室いっぱいに溢れてます。

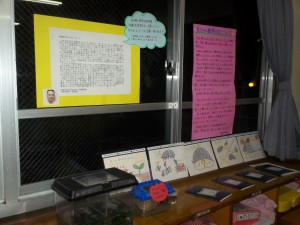

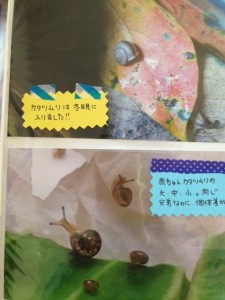

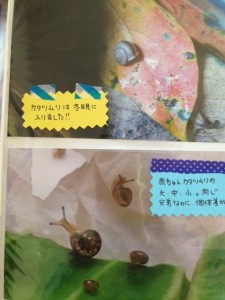

今年度は、そんな保育室の一角に、生き物観察コーナーが設けられました。

年中児クラスの担任の先生が、園庭に棲んでいるダンゴムシの生活をもっと子どもたちに近づけたい!と、保育室に持ち込んで、ケージの中で飼育を始めました。

遠足に行った先で、園長先生が釣ったザリガニも、やはり飼いはじめ、更に、子どもが見つけてきたカタツムリも仲間に加わって、保育室は、生き物でいっぱいになりました。

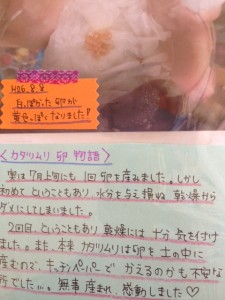

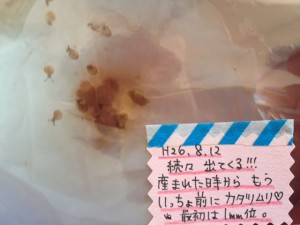

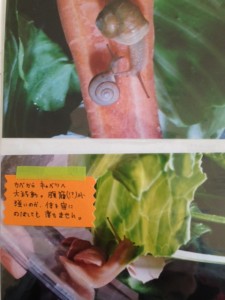

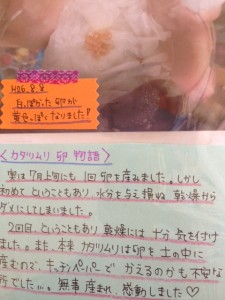

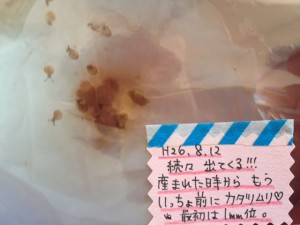

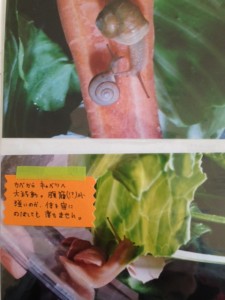

下の写真は、先生が子どもたちと一緒に観察したカタツムリの記録の数々。

先生が面白がって飼育していると、気がつけば子どもたちにもワクワクが伝わっていきました。

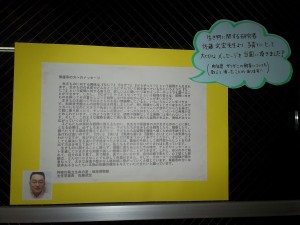

そんな飼育の中から生まれた「なんで?」「どうして?」の疑問について、飼い方のアドバイスもいただいていた生物の研究者より、保護者に向けたメッセージをいただきましたので、ご紹介させていただきます。

保護者のみなさまへ

生き物に関する興味は、「なに?」「なぜ?」「どうやって?」という疑問から生まれます。生き物の名前やどんなところに棲んでいて何を食べているかというような「なに?」という疑問にたいする答えは、詳しい人に聞いたり本やインターネットで調べることができます。

しかし、「なぜ?」や「どうやって?」という疑問の答えは、実際に生き物を飼って、その暮らしぶりを観察しなければわからないことが多いです。

生き物を飼ってその生き物を長い間観察していると、いろいろなことに気付きます。この園さんの観察日記を拝見しましたが、同じ母親から同じ時期に生まれた子ザリガニたちなのに、大きさや色合いに差が出てきたり、カタツムリが空中にからだを伸ばしてエサに乗り移ったり、ダンゴムシが実はピーマンが大好きだったり、いろいろな発見がまとめられています。このような気付きは、飼育や観察なしでは実際には得られないことです。そして、このような観察を通じて得た気付きから新たな疑問が生まれ、興味が次々に広がっていくのです。

子どもたちの素朴な疑問に答えるために、先生方や保護者の方が生きもののことに詳しくなる必要は、必ずしもありません。子どもたちが生き物を飼育したり、観察したり、調べたりする環境を整えてあげたり、子どもたちの疑問を興味に導くための手助けをしてあげればよいのです。

「汚い」「臭い」「気持ち悪い」「面倒くさい」というお気持ちもわかりますが、我が子のためにちょっとだけ目をつぶってあげてください。そして、どうしても解決に至る道に行き詰まったときには、最後の手段として専門家からヒントを引き出す方法を考えてあげてください。私たちもそのお手伝いができればと思っています。

生き物に関することに限らず、情報に満ち溢れた今の時代。テレビやインターネットを通じてさまざまな知識や美しい画像に接することができます。しかし、自分の手で触れて、自分の目で見て、耳で聞き、鼻で匂いをかぎ、自分の頭で考えて、心で感じた経験は、どんなに小さなことでも決して色褪せません。そして、その一つひとつの経験が積み重なって、大きな自信や豊かな人格形成につながっていくと信じています。

保護者の方には、是非お子さんたちに本物の体験の機会を与えていただきたいと願っています。

[ 神奈川県立生命の星・地球博物館主任学芸員 佐藤 武宏 ]

ウレシパモシリ-森と子育て文化をつなぐ研究会